Nel cuore della Calabria prende vita un’idea unica nel suo genere. Il rettore Greco: «Progetto visionario». Non solo tecnologia, ma una sfida alla marginalità e un segnale di riscatto per il Mezzogiorno

Tutti gli articoli di Cultura

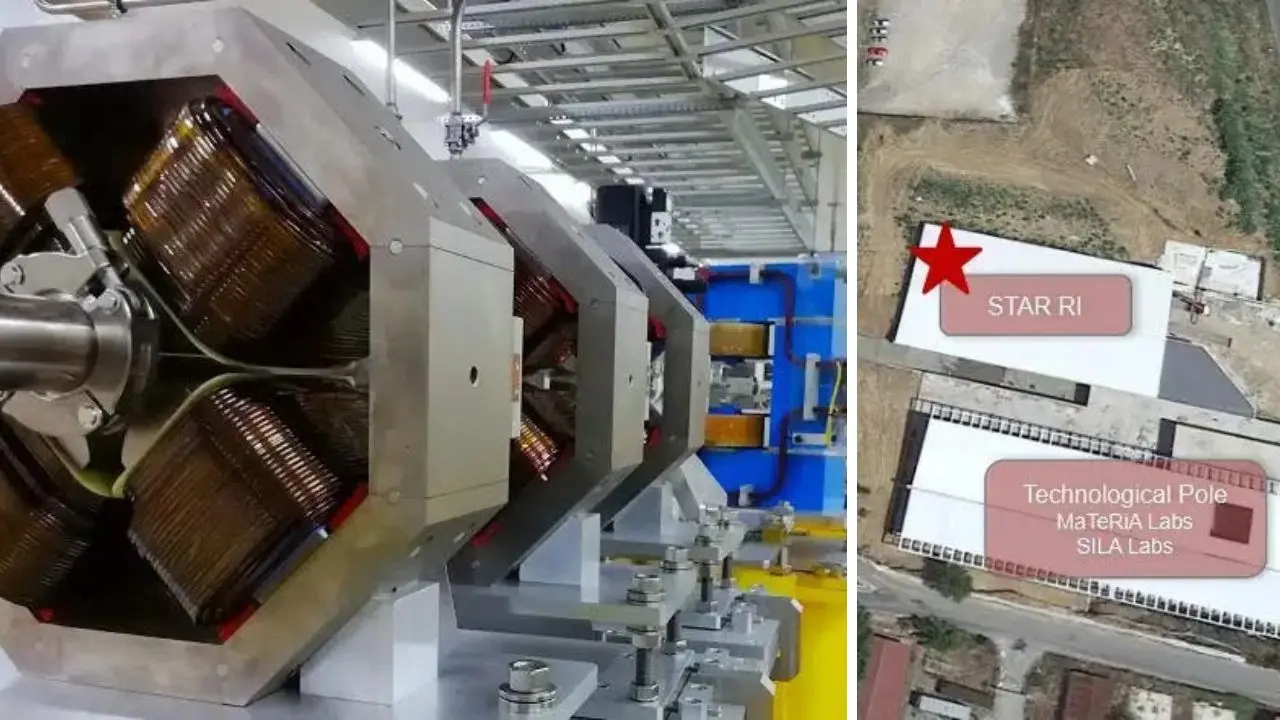

PHOTO

Di fronte al Polo Tecnologico dell’Università della Calabria, in quel lembo di territorio che da secoli ha imparato a convivere con la marginalità, sorge un paradosso luminoso: una sorgente di raggi X capace di vedere l’invisibile. STAR – Southern Europe Thomson Back-Scattering Source for Applied Research – non è soltanto un’infrastruttura scientifica ma è un atto di ribellione culturale, un gesto di resistenza che sfida la narrazione consolidata del nostro Sud come periferia del sapere.

Il nuovo rettore dell’Università della Calabria, Gianluigi Greco, questa mattina durante la presentazione, lo ha definito «progetto visionario in grado di emanare il fascino della scienza». L’espressione non è retorica. Il fascino è quella forza magnetica che attrae lo sguardo e trasforma l’oggetto in simbolo. STAR incarna questo passaggio: da strumento tecnico a totem contemporaneo. Non illumina solo i cristalli di un reperto archeologico o le nanostrutture di un biomateriale; illumina l’immaginario collettivo di una comunità che, per troppo tempo, è stata raccontata come destinataria passiva di innovazione altrui.

Ogni grande infrastruttura scientifica è, in fondo, un rito di passaggio, come direbbe Van Gennep in “Les rites del passages” (1909). Richiede sacrifici – economici, politici, simbolici – e promette una trasformazione. STAR compie questo rito in un contesto antropologicamente complesso: il Mezzogiorno d’Italia, dove il divario tra potenziale e realizzazione è stato spesso interpretato come destino. Qui la scienza non è neutra, ma è un atto politico. Costruire una sorgente di raggi X Thomson ad Arcavacata di Rende significa affermare che il futuro non si riceve, si genera. È un gesto di agency, per usare il lessico antropologico: la capacità di un gruppo di agire sul proprio destino invece di subirlo.

Il fascino, allora, non sta solo nella luce coerente che attraversa i campioni, ma nel riflesso che produce sulla società. Ogni ricercatore che varca la soglia di STAR – italiano, europeo, extraeuropeo – compie un pellegrinaggio laico. Porta con sé un frammento di mondo (un osso etrusco, un tessuto tumorale, un nanomateriale) e lo restituisce decodificato, narrabile. Quindi, la scienza diventa medium, ossia trasforma l’opaco in trasparente, il locale in universale.

STAR non è un sincrotrone in miniatura per mancanza di ambizione, ma per eccesso di pragmatismo. La sua compattezza è una scelta antropologica: rendere accessibile ciò che elsewhere è riservato a élite. In un Paese dove la mobilità sociale è ancora un’eccezione, aprire una facility di livello nazionale a poche centinaia di metri dal centro di Rende significa democratizzare il futuro. Il ragazzo di Cosenza che oggi prepara un campione nel Laboratorio di Caratterizzazione dei Materiali domani potrebbe firmare un paper su “Nature Materials”. Il fascino della scienza è anche questo: la possibilità di un salto di classe attraverso il sapere.

E qui emerge il secondo livello interpretativo. STAR come infrastruttura di connessione, non soltanto tra discipline come fisica, biologia, archeologia ecc., ma tra scale temporali e spaziali. Un raggio X che penetra un frammento di ceramica magno-greca collega il VIII secolo a.C. al XXI secolo d.C.; un’immagine ad alta risoluzione di un tessuto cardiaco engineered collega il laboratorio di Arcavacata a una sala operatoria di Boston. La scienza, in STAR, è rete: dissolve le frontiere senza cancellare le identità.

Il rischio del mito e la responsabilità del fascino. Ogni totem porta con sé il rischio di diventare mito autoreferenziale. Il fascino della scienza può sedurre al punto da oscurare le domande scomode. Chi accede davvero a STAR? Quali storie vengono privilegiate nei beamline? Il progetto, per rimanere visionario, deve includere una riflessività antropologica, cioè monitorare chi usa l’infrastruttura, chi ne beneficia, chi resta fuori. Solo così il fascino non sarà estetico, ma sarà etico.

Quando il rettore Greco parla di «fascino della scienza», evoca un’immagine antica: la luce come conoscenza, ma anche come responsabilità. STAR non è solo un acceleratore di fotoni, ma è un acceleratore di possibilità. Nel buio persistente delle disuguaglianze territoriali, emana una luce doppia: quella dei raggi X e quella, più tenue ma più duratura, di un Mezzogiorno che smette di aspettare e inizia a illuminare.

Il progetto visionario non è nel futuro che promette, ma nel presente che costruisce: un presente in cui la scienza non è privilegio, ma patrimonio comune. E in cui il Sud, finalmente, non chiede di essere salvato ma chiede di essere visto. STAR glielo consente letteralmente.

*Documentarista