Cosenza, i cinque cimeli "impossibili" da esporre nel museo del calcio

Cosenza, i cinque cimeli "impossibili" da esporre nel museo del calcio

Cosenza, i cinque cimeli "impossibili" da esporre nel museo del calcio

Cosenza, i cinque cimeli "impossibili" da esporre nel museo del calcio

Cosenza, i cinque cimeli "impossibili" da esporre nel museo del calcio

Cosenza, i cinque cimeli "impossibili" da esporre nel museo del calcio

Cosenza, i cinque cimeli "impossibili" da esporre nel museo del calcio

La città di Cosenza può vantare una lunga tradizione calcistica. Ha una squadra prossima a compiere centodieci anni di vita, un lungo elenco di campioni che hanno militato nelle sue fila e nonostante ciò manca una galleria di cimeli che riannodi i fili di questa tradizione per dare consistenza a una dimensione che non è solo sportiva, bensì sentimentale. Il museo del football che a quanto pare la società guidata da Eugenio Guarascio intende allestire, dovrebbe colmare questa lacuna.

Come e quando nessuno ancora può dirlo, ma è lecito supporre che il tentativo sarà quello di attingere alle collezioni private dei tifosi per creare dal nulla il percorso museale che tutti gli appassionati sperano di poter ammirare. Si parte da zero, questo è certo, giacché in tutti questi anni nessuno ha ritenuto che conservare vecchie divise, palloni da gioco, tute e borsoni, potesse avere un giorno una qualche utilità. E il risultato è che ad andare disperso è stato un piccolo tesoro di modernariato sportivo che oggi si può far rivivere solo con l’immaginazione.

A Cosenza, però, si è fatto persino di peggio. Disinteresse e sciatteria non hanno risparmiato neanche i pochi titoli vinti in un secolo e passa di storia. Del pasticcio a lieto fine relativo alla Coppa anglo-italiana abbiamo già parlato, ma non è quello l’unico trofeo che avrebbe dovuto trovare posto in bacheca insieme alla più recente Coppa Italia.

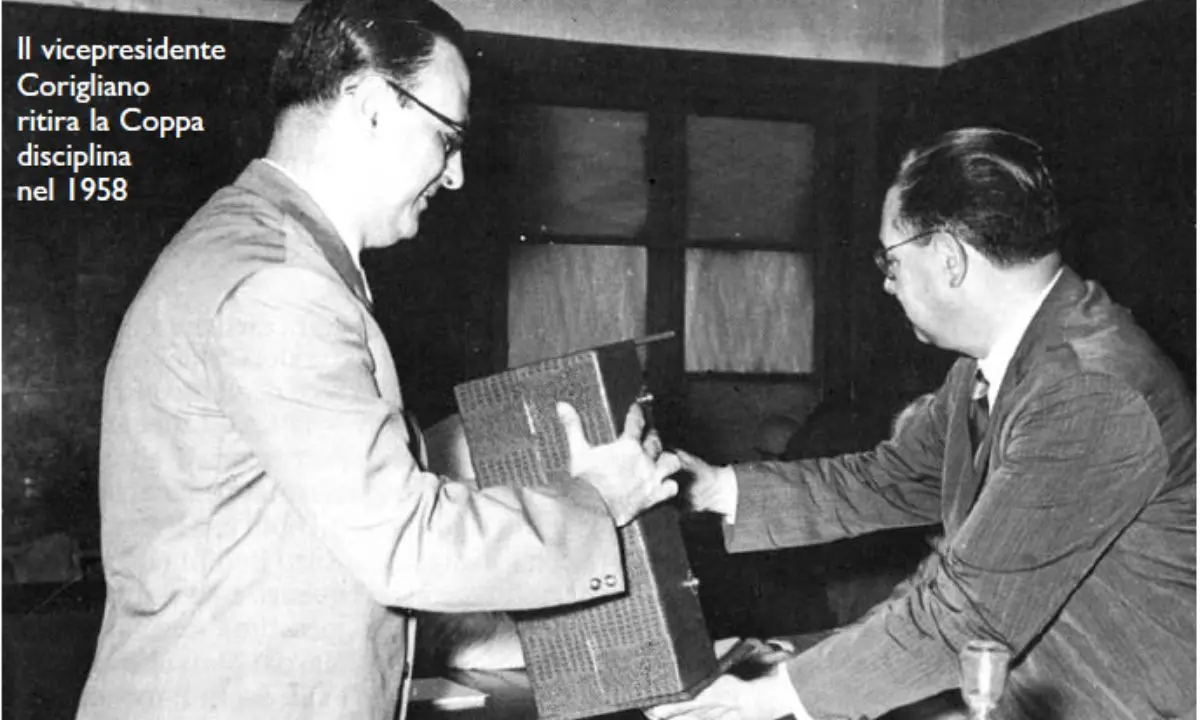

C’è pure una Coppa disciplina, oggi abolita, che un tempo veniva assegnata alle squadre che nel corso del campionato si distinguevano per correttezza, sia in campo che sugli spalti. Il Cosenza la vince nel 1958, ma non si sa come né perché, è andata smarrita pure quella. Agli annali resta solo una foto dell’allora vicepresidente Ernesto Corigliano intento a ritirarla nella sede della Figc di Roma. Nel nuovo museo rossoblù, dunque, ci finirà al più quello scatto.

C’è insomma un museo reale che, iniziativa più che lodevole, sta per essere realizzato. E poi ce n’è un altro virtuale, uno spazio sterminato in cui trovano posto, fra gli altri, la maglia di Attilio Demaria, la fascia da capitano di Sergio Codognato, la scarpa sinistra di Michele Padovano, quella destra di Gigi Marulla, il pallone di Monopoli. Di seguito vi proponiamo cinque “pezzi” per certi versi minori da aggiungere all’elenco di questo museo. Alcuni sembrano davvero insignificanti, ma solo in apparenza. Perché raccontano qualcosa della persona a cui sono appartenuti. E quindi meritano di essere ricordati, perché potrebbero raccontare anche qualcosa di noi. E’ il Museo dei rimpianti, ognuno aggiunga il cimelio che più lo rappresenta.

La tuta del Grinta

Per i suoi calciatori faceva di tutto, persino il cameriere. Serviva loro i piatti in tavola, all’ora di pranzo, ma a una condizione: dovevano mangiare quello che diceva lui. Quando allenava l’Udinese, tolse dalla formazione un attaccante che si era rifiutato di mettere il sugo sulla pasta. La voleva al burro. Corrono i favolosi anni Sessanta, il periodo dei maghi alla Helenio Herrera o al suo omonimo Heriberto. E tra Accacchino e Accacone, a Cosenza ha inizio l’epopea dell’argentino Oscar Montez. Lo chiamano “Il Grinta”, come l’antieroe a cavallo interpretato da John Wayne. Del vecchio bandolero sovrappeso e un po’ stanco ha tutto, compreso il carisma. Che in quel periodo vale più di schemi e ripartenze.

Con lui al timone, il Cosenza sfiora il ritorno quasi immediato in serie B. E’ la squadra di Marmiroli, Mariani e Campanini. I sogni si sgretolano al fotofinish, dopo una sfortunata sfida all’Ok Corral con la Reggina di Tommaso Maestrelli, poi promossa al posto dei Lupi. Montez resta in città fino alla fine del decennio con una parentesi ulteriore a metà degli anni Settanta e un’altra, l’ultima, nel 1986, per salvare la squadra dalla retrocessione in C2. Missione compiuta e dopo un’esperienza a Viterbo e una Malta, sparisce dalle scene. Oggi ha 98 anni ed è ancora qui, da qualche nel mondo. Con la tuta sempre addosso, che attende solo una chiamata per montare ancora una volta a cavallo.

I guanti dello Sceriffo

Lo chiamavano “Lo sceriffo”, un soprannome azzeccato come pochi. Enrico Lattuada, infatti, ne aveva le physique du rôle: baffo biondiccio, fisico statuario e una capacità fuori dal comune di dettare legge nell’area di rigore. Rimane in riva al Crati per sole tre stagioni, abbastanza per centrare un record ineguagliato, forse ineguagliabile: 1259 minuti d’imbattibilità. Accade nella stagione 79/80, l’anno della promozione in serie C1 con Nedo Sonetti allenatore. Lattuada chiude la porta il 10 febbraio del 1980, alla diciannovesima giornata, e la mantiene serrata fino a maggio, per quasi tutto il girone di ritorno. Tredici partite e mezzo senza subire gol.

L’anno successivo, il suo ultimo in rossoblù, coincide con una stagione balorda. Lo sceriffo tiene a galla la squadra fino all’ultimo. Subisce solo 24 reti in 34 partite, ma il Cosenza retrocede e lui fa le valigie. Va al Francavilla dove, un paio d’anni più tardi manca per un solo punto la promozione in serie B. Torna al San Vito da avversario il 27 novembre del 1983, in una giornata di pioggia. Quando prende posto tra i pali sotto la curva, risponde con un cenno della mano destra all’applauso prolungato dei tifosi. Poi si volta, forse piange un po’. Mentre il cuore gli batte fortissimo dietro a una stella d’argento.

Una catenina coi baffi

Maurizio Giansanti ha il baffo rassicurante e un piedino letale con cui accarezza il pallone. Con il sinistro, lo mette sempre dove vuole. Dai suoi calci di punizione scaturiscono spesso gol decisivi, specie negli ultimi minuti delle partite. Nel campionato 86/87 la piazza in rete all’esordio in casa contro il Siena, 1-0 all’ultimo secondo utile, e poche settimane dopo si ripete con il Livorno: stessa zolla, stesso minuto. Nacque allora la “Zona Giansanti”. Quell’anno, in trasferta a Benevento si è sotto di un gol quando manca davvero poco alla fine. Dal calcio d’angolo della disperazione viene fuori la giocata del secolo per Gianluca Presicci, difensore ruvido e con la scimmia di Palanca sulla spalla.

Gianluca fa gol in semirovesciata e i tifosi di casa non la prendono benissimo, tant’è che mezzi invasati invadono il terreno di gioco. Ne viene fuori una maxiscazzottata con i calciatori rossoblù che si difendono a colpi di karate. Giansanti esce dal campo seminudo – la sua divisa è stata fatta a brandelli nella rissa – ma le telecamere lo inquadrano con il sorriso sornione di chi le ha date più che riceverle. Poi, il giorno dopo si presenta in tv per lanciare un appello: durante i tafferugli ha perso la catenina che porta al collo. Vorrebbe recuperarla e l’intervistatore, curioso, gli domanda di quale materiale sia fatta questa catenina. Lui non ci pensa due volte e risponde: “Dello stesso materiale di cui sono fatti i sogni”.

La borraccia di Bialbero

Beve tanto perché ha sete. Gli viene sempre dopo il lavoro, il suo, che consiste nel mettersi alle costole del centrattacco di turno per cancellarlo dal campo. Cancellarlo, letteralmente. Un mestiere faticoso quello dello stopper, pure pericoloso. Ed è per questo che si porta sempre dietro la borraccia. E’ un metro e ottantacinque centimetri di nervi e muscoli. Un tronco insomma. E con quel nome (Pino) e quel cognome (Faggio) che si ritrova, non potevano che chiamarlo “Bialbero”. Nasce a Reggio Calabria, ma a 18 anni si trova a giocare nell’Inter di Sarti, Burnigch e Facchetti. Diventa il cocco di Helenio Herrera, ma complice la gelosia e qualche sgambetto di troppo, si ritrova presto a Cosenza, in serie C. Ci resta per sei anni, diventando la colonna della squadra, anzi la quercia.

E’ il leader indiscusso della difesa, e ad accorgersene sono quelli delle altre squadre, tifosi inclusi. Nel 1965 il Cosenza va a giocare a Salerno e proprio dietro la panchina di Montez, c’è un’accoglienza speciale ad attenderlo: undici casse da morto, ben allineate. Comincia la partita e i Lupi fanno davvero i Lupi, conquistando lo 0-0. Faggio è il migliore in campo ed esce tra gli applausi. Passa un anno e il Cosenza è di nuovo lì. Il pullman con a bordo i calciatori tra per arrivare al “Vestuti” quando è bloccato da un gruppo di supporter locali. Lo stopper ha un sussulto. Quellì là fuori urlano il suo nome. E’ lui che vogliono. Scende dal bus pronto a menar le mani, ma poi s’accorge che quella piccola folla, memore delle sue prodezze ruvide di un anno prima, è lì per portarlo in trionfo. Bialbero non si scompone. Tira fuori la borraccia, beve un po’ d’acqua. E rivolgendosi ai salernitani chiede: “Qualcuno ne vuole un sorso?”.

La retina di Raffaele

Lo scatto più iconico del Novecento cosentino lo vede sospeso in cielo a colpire di testa un pallone che di lì a poco gonfierà la rete. Un gesto che a Raffaele Bruno costa parecchio, gli rovina la pettinatura a lui, che quando scende in campo, i capelli è abituato a tenerli raccolti nella retina. Una questione di stile. L’ala sinistra più veloce della storia del Cosenza gioca a cavallo tra gli anni Trenta e Quaranta e i cross e abituato a farli più che a riceverli. Gli schemi di gioco, a quei tempi, sono essenzialmente due. Il primo: Campana, con le sue manone, batte un fallo laterale a lunga gittata, direttamente in area, e nell’ammuina che ne consegue qualcuno butta la palla in rete. Il secondo: Surra, regista dai piedi sopraffini, la passa a Bruno che s’invola sulla fascia, mette al centro e Capone fa gol. Meglio questo dell’altro.

Raffaele è il primo divo del calcio locale. Antesignano dei buoni rapporti con la stampa, alla fine delle partite avvicina il cronista amico e gli chiede “un bell’articoletto”. Del resto se lo merita. Talento purissimo, sa fare gol pure da calcio d’angolo perché gliel’ha insegnato Attilio Demaria. Sarebbe arrivato anche in serie A, non fosse stato per la guerra. E’ invece gli toccano le trasferte in treno, gomito a gomito con i soldati tedeschi che mangiano broccoli e sarache. E li dividono con i calciatori. Ad aprile del 1943, il fischio cupo della sirena antiaereo irrompe nel mezzo di una partita. Bruno ferma la sua corsa e guarda in alto alla ricerca di un pericolo ancora invisibile agli occhi. Ha paura, tanta paura, ma solleva la retina e si sistema i capelli. Poi riprende a giocare. E’ sempre una questione di stile.

Tutti gli articoli di Cosenza Calcio